東京駅

学芸員さんに聞く! ミュージアムをとことん楽しむ入門編

ミュージアムと聞くと、なんとなく「知識がないと楽しめないところ」「気軽に行けないところ」という印象を持っている人もいるかもしれない。知識があってこその楽しみ方があるのはもちろん、その楽しみ方は展示内容に限らず、展示方法の工夫や建物の歴史などさまざまだ。ミュージアムをまるごと楽しむコツを知れば、きっと新しい扉が開くはず。今日は寄り道して、心のままにミュージアムを楽しんでみよう!

東京駅から始めるミュージアム入門

東京ステーションギャラリー[東京駅/美術館]

中央線沿いには、好奇心から知識を広げられる数々のミュージアムがある。東京都の水道の歴史や、おもちゃの文化、南極・北極の研究、と中央線沿いのミュージアムのテーマは多種多様。常設展に加え、企画展も…と考えると見たい展示がたくさん!

展示内容はもちろんだが、ミュージアム自体を知ることで今までとは違う視点が生まれてくる。

今回は、東京駅の丸の内北口改札を出てすぐの場所にある美術館「東京ステーションギャラリー」へ足を運び、ミュージアムをとことん楽しんでみることに。

展示内容はもちろんだが、ミュージアム自体を知ることで今までとは違う視点が生まれてくる。

今回は、東京駅の丸の内北口改札を出てすぐの場所にある美術館「東京ステーションギャラリー」へ足を運び、ミュージアムをとことん楽しんでみることに。

.jpg)

美術館エントランス(写真提供=東京ステーションギャラリー)。

東京ステーションギャラリーは、駅を単なる通過点ではなく文化の場とするべく東京駅丸の内駅舎内に誕生した。1988年の開館以来、東京大空襲で被災した痕跡や駅舎の復原の歴史を伝えるレンガ壁の美術館として親しまれている。そんな東京ステーションギャラリーの見どころを、学芸員の半澤紀恵さんに案内してもらった。

展示によって変わる空間を楽しむ

3階展示室の『タピオ・ヴィルカラ 世界の果て』展会場にて。

館内は、1階がエントランス、2・3階が展示室になっている。これまで「近代美術の再検証」「鉄道・建築・デザイン」「現代アートへの誘い」という3つのテーマを軸に多くの展覧会が開催されてきた。ここ数年では、近代美術として『春陽会誕生100年 それぞれの闘い』、鉄道をテーマにした『鉄道と美術の150年』、現代アートでは『空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン』といった展覧会が印象的だ。

3階展示室の、八角棟を活かした展示空間。

エレベーターに乗って、まずは3階の展示室へ。展示室に入ると、壁一面が真っ白な空間が広がっていた。「丸の内駅舎の北端には八角形の塔が2つ建っていますが、その1つを展示空間として活かしています。見上げると天井が八角形になっているんです」と半澤さんが教えてくれた。こうした、そのミュージアムならではの空間の使い方を知ると展示をさらに楽しめそうだ。

2階展示室の開口部。

次は2階の展示室へ。3階の展示室とは雰囲気がガラリと変わり、駅舎が創設された当時の構造レンガをそのまま使っている。構造レンガとは、建築物の構造部分に使用されるレンガのことで、通常は表に見えないパーツだ。駅舎外壁は装飾するための化粧レンガが貼られているため、創建当時の構造レンガを広範囲で見られるのはこの美術館だけ。明治後期に製造され、大正時代に積まれたというレンガを間近で見ると、東京駅の歴史の重みが伝わってくる。

また、館内のレンガ壁をよく見ていると、むき出しになった鉄骨を見つけることができる。これは駅舎が鉄骨を骨組みとし、その外壁にレンガを積み上げる「鉄骨煉瓦造(てっこつれんがづくり)」だったため。特にわかりやすいのは2階展示室の開口部だ。「鉄骨の中にはイギリスの製造会社の刻印が見られるところもあるんですよ」と半澤さん。展示を見終わったら、刻印探しをしてみるのも面白いかも。

また、館内のレンガ壁をよく見ていると、むき出しになった鉄骨を見つけることができる。これは駅舎が鉄骨を骨組みとし、その外壁にレンガを積み上げる「鉄骨煉瓦造(てっこつれんがづくり)」だったため。特にわかりやすいのは2階展示室の開口部だ。「鉄骨の中にはイギリスの製造会社の刻印が見られるところもあるんですよ」と半澤さん。展示を見終わったら、刻印探しをしてみるのも面白いかも。

モダンな雰囲気の2階展示室。

取材時、館内ではフィンランドのモダンデザインを代表するデザイナーのタピオ・ヴィルカラの展覧会が開催されていた。今回はガラス作品の展示が多いため、作品が映えるように照明が暗めに設定されていた。闇に浮かび上がるガラス作品は目を奪われるほど美しい。

タピオ・ヴィルカラ《ビュッレ/渦巻》1954年 Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art

展覧会は2、3ヶ月のペースで入れ替わるが、今回のように展示室がモダンな印象になるときもあれば、一変してポップな雰囲気になることもあるそう。限られた空間を作品と最大限調和させようとする学芸員さんの工夫が伝わってくる。何度か訪れて、展示室の工夫に注目してみるのもミュージアムの楽しみのひとつだろう。

建物の歴史や造りを知る

展示室以外に注目したいのが、八角塔に位置する螺旋階段だ。天井を美しく飾るシャンデリアとステンドグラスは、開館当時から使われているもの。かつて駅舎の中央口寄りにあった旧館から、2012年のリニューアルオープンで現在の場所に移設され、現在も大切に使い続けられている。

螺旋階段の壁面。

さらに階段の壁は、途中から素材が切り変わっていることがわかる。これは創建時の構造レンガと復原部分の違いがわかるよう、あえてそのままにしているそう。また、壁のところどころにある木のブロック「木レンガ」は、創建時の工事で内装材をクギで固定するための部材。黒くなっているのは、東京大空襲による火災で炭化したため。新しいものに統一しないことで、東京駅が歩んできた歴史をしっかりと残している。

2階展示室のレンガ壁。

また、レンガ壁のぼこぼことしている部分にも理由が。創建時の構造レンガ壁には漆喰が塗られていたが、空襲の火災によって被害を受けた。戦後の復興工事では漆喰を取り除き、密着性を高めるためレンガに「目あらし」と呼ばれるキズをわざとつけて、モルタルが塗られたのだとか。目あらしは、館内のレンガ壁のいたるところで見ることができる。

目あらしがつけられたレンガと炭化している木レンガが並ぶ壁も。

建物について興味を持ったら、美術館の建築の特徴について学べる約30分の解説ツアー「レンガ・タッチ&トーク」に参加してみるのがおすすめだ。それぞれのミュージアムではいろんなテーマでイベントが開催されているため、参加すると知識がより深まるはず。

ミュージアムでは、建物が歴史的建造物であることも。有名な建築家が設計していることも多く、建物自体を一つの作品として見るのも面白いかも。

ミュージアムでは、建物が歴史的建造物であることも。有名な建築家が設計していることも多く、建物自体を一つの作品として見るのも面白いかも。

ミュージアムの要・常設展示

2階回廊の常設展示。

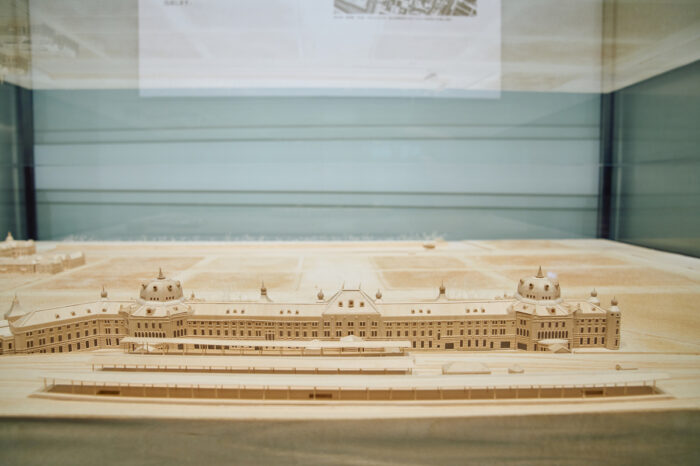

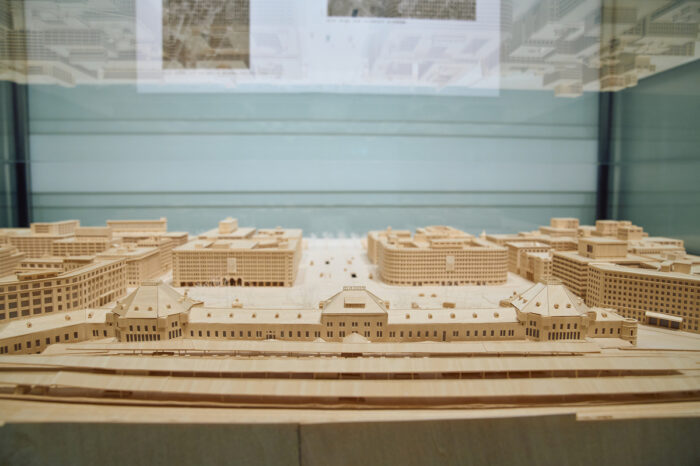

展覧会を見終わったら、2階の回廊にある常設展示へ。回廊には、丸の内駅舎の歴史を紹介する模型や写真資料が常時展示されている。

どのミュージアムでも常設展示は見逃したくない注目ポイントだ。企画展を目的にミュージアムを訪れる人も多いかと思うが、そのミュージアムでしか見られない貴重な展示を楽しむことができる。

どのミュージアムでも常設展示は見逃したくない注目ポイントだ。企画展を目的にミュージアムを訪れる人も多いかと思うが、そのミュージアムでしか見られない貴重な展示を楽しむことができる。

2階回廊からの眺め。

回廊から下を覗くと、丸の内北口改札がすぐそこに! 静かな展示室から、ひとたびにぎやかな回廊に出ると自分が駅にいたことを思い出す。非日常と、日常が入り混じる不思議な瞬間だ。

常設展の中でも、2014年に開催された東京駅開業100周年の展覧会の際に作られたジオラマは、丸の内エリアの変遷を表した貴重な資料だ。3つのジオラマを見比べてみると、東京駅だけが姿をほとんど変えずに街を見守ってきたことがわかる。

駅舎の復原工事中に偶然発見されたブラケット(持ち送り)。中央のくり抜きは月の満ち欠けを表している。

そのほかにも、2007年から2012年に行われた駅舎保存・復原工事で見つかった創建時の貴重な建材や、再現された天井レリーフの原型の実物を間近に見ることができる。歴史好き、建築好きなど幅広い人が楽しめる内容なので、常設展示もじっくりと見てみてほしい。

ミュージアムショップで思い出を

ミュージアムショップの壁にも、創建時の階段の痕跡が残されている。

そしてミュージアムといえば、多彩なグッズを販売するミュージアムショップも見逃せない。東京ステーションギャラリーのミュージアムショップ「TRAINIART(トレニアート)」では、丸の内駅舎をモチーフにしたグッズや鉄道の魅力をさまざまな視点から表現したオリジナルグッズ、展覧会にまつわるグッズ、過去の展覧会図録などの美術書を買うことができる。1日の思い出にぜひ立ち寄ろう。

東京ステーションギャラリーは、電車や新幹線の待ち時間に、気軽にアートの楽しさや建築の面白さを感じ、新しい知識と出合える場所だった。ミュージアム入門には、まさにぴったりの美術館だ。中央線沿いにはまだまだ魅力的なミュージアムがたくさんあるので、お気に入りのミュージアムを見つけてみてはいかがだろうか。

東京ステーションギャラリーは、電車や新幹線の待ち時間に、気軽にアートの楽しさや建築の面白さを感じ、新しい知識と出合える場所だった。ミュージアム入門には、まさにぴったりの美術館だ。中央線沿いにはまだまだ魅力的なミュージアムがたくさんあるので、お気に入りのミュージアムを見つけてみてはいかがだろうか。

取材・文=稲垣恵美 写真=逢坂聡

上記の情報は2025年4月現在のものです。

※料金・営業時間・定休日などは変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。

※表記されている価格は税込みです。