市ケ谷駅武蔵小金井駅高尾駅

触れる、感じる、楽しむ! 体験型ミュージアム

今やミュージアムは、展示を見るだけではなく、体を使って体験する場所へと進化している。体験型の展示や没入感あふれる展示は、まるでレジャーのように楽しめるのが大きな魅力だ。夢中で過ごすうちに、自然と知識が身につくのも体験型ミュージアムならでは。心のままに動いて感じて、アクティブにミュージアムを楽しんでみよう!

この記事の目次

本づくりと印刷技術のレガシーを楽しく学ぶ

市谷の杜 本と活字館[市ケ谷駅/文化施設]

時計台が印象的な建物は、1926(大正15)年に建てられた印刷工場の営業棟を復元したもの。

緑豊かな市谷の杜にたたずむ「市谷の杜 本と活字館」は、大日本印刷が運営する活版印刷と本づくりをテーマにした文化施設。館内では、さまざまな展示や体験を通して、本づくりと活版印刷の技術を楽しく学ぶことができる。

活版印刷とは、活字を組み合わせた版を使った印刷方法。活字の凸部にインキをつけ、紙に転写させる。1階では、そんな印刷の原点といえる活版印刷で本をつくる流れが紹介されている。当時使用されていた機械や道具も展示されていて、間近に見ることができる。

館内では体験型の展示も見どころだ。手書きの原稿通りに金属活字を活字棚から1文字ずつ拾う過程を「文選」といい、「活字を拾う」の語源になったという説も。そんな「文選」の工程の展示では、デジタルディスプレイをタッチしてゲーム感覚で文選の体験ができる。原稿を目で追いながら、膨大な文字の中から一つ一つ文字を探し拾っていく作業はまさに至難の業! 当時の職人たちは2~3秒に1文字のスピードで文字を拾っていたそうで、体験してみるとそのすごさに驚かされる。

さらに、「リアルファクトリー」というコンセプトのもと、館内には職人が実際に活字を拾って印刷物の制作をしている「印刷所」も併設されている。本づくりの工程を学びつつ、本物の作業現場を間近で見られる体験は貴重だ。普段は印刷所内部に立ち入ることはできないが、不定期開催のガイドツアーでは見学が可能なので、興味がある人は参加してみよう。

卓上活版印刷機は、想像以上にぐっと力を込めてハンドルを下げる必要がある。

2階では活字や本づくりに関する企画展の展示と、リソグラフやUVインクジェットプリンターといったデジタルの印刷機を備えた制作室がある。また、卓上活版印刷機(通称テキン)を使ったしおりの印刷体験は予約不要で常時体験ができ、手作業で印刷物を完成させる喜びを味わえる。

写真提供:市谷の杜 本と活字館

本づくりや印刷に興味が湧いたら、印刷や製本、紙加工を体験できるワークショップに参加してみよう。1時間程でポチ袋などを制作するものから、4ヵ月かけて1冊の本をつくる製本体験など内容は幅広い。予約開始とともに定員が埋まってしまうほど人気のため早めの予約がおすすめだ。実際に手を動かして印刷や製本を体験することで、身近な本や印刷物への新たな視点が生まれるかも。

植物や動物のことを知り、多摩の森を全身で感じよう

森林総合研究所 多摩森林科学園[高尾駅/科学館]

「森の科学館」は多種多様な木材を使った木造建築で、建物自体が大きな展示物になっている。

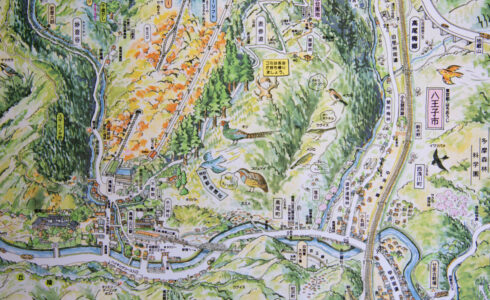

高尾駅の北口から10分ほど歩くとたどり着く「森林総合研究所 多摩森林科学園」は、自然と触れ合いながら森林について学べる体験型の施設だ。広大な敷地には展示施設のほか、7haの広さを持つ樹木園、サクラ保存林がある。

森林の研究成果を公開する「森の科学館」では、パネルや映像展示、動物のはく製などさまざまな展示を通して、森に生息する動植物の種類や特徴を紹介している。森林の今を知ることで、自然とのつながりを感じられるだろう。

館内には展示物に触れて体験できるハンズオン展示もたくさんある。木材の硬さや密度の違いを比べるコーナーでは、音を出したり感触を確かめたりして、楽しみながら知識を身につけられる。普段はあまり意識することのない身近な木材の特性を知ると、日常の意識がちょっぴり変わりそうだ。定期的に開催される森林講座でも、さらに森林の知識を深めることができる。

「森の科学館」で深めた知識は、有料エリアの樹木園でおさらいしよう。樹木園には国内外の約500種類、3500本もの樹木が植えられていて、スギやカラマツなどの日本を代表する樹木から、生きた化石と呼ばれるメタセコイアなどの珍しい樹木まで多種多様な樹木に出合える。山道は散策路が整備されていて歩きやすく、ハイキング気分で気軽に自然を満喫できるのも楽しい。

予約不要のガイドツアーでは、森林を巡りながら研究者や学芸員による動植物や季節の花、昆虫についての解説を聞くことができる。参加するたびに内容が変わるのも楽しみのひとつだ。

予約不要のガイドツアーでは、森林を巡りながら研究者や学芸員による動植物や季節の花、昆虫についての解説を聞くことができる。参加するたびに内容が変わるのも楽しみのひとつだ。

広さ8haのサクラ保存林は、お花見スポットとして毎年にぎわいを見せる。全国から集められた500系統、約1800本のサクラがリレー形式で見頃を迎え、3月後半から4月末まで長く桜を楽しめる。江戸時代から伝わる栽培品種や国の天然記念物に指定されたサクラのクローンなど珍しい品種も多く、いろんな種類のサクラを観賞できる貴重なスポットだ。

写真提供:森林総合研究所 多摩森林科学園

山道を歩いていると、森林で暮らす動物たちの痕跡もちらほらと見つけることができる。運が良ければムササビや、渡り鳥のミヤマホオジロといった人気の動物に出合えることも。1日ゆっくりと森林を歩けば、新しい出合いと発見に満ちているはず。

江戸から昭和まで、昔の東京にタイムスリップ!

江戸東京たてもの園[武蔵小金井駅/博物館]

園の出入り口になるビジターセンター(旧光華殿)は、1940(昭和15)年に行われた紀元2600年記念式典で、天皇・皇后の玉座として建てられたもの。

小金井公園を散策していると、突然姿を現す歴史と風情あふれる建物。その正体は野外博物館の「江戸東京たてもの園」だ。「江戸東京博物館」の分館として1993年に開設され、広大な7haの敷地には、東京都内の各地から移築された文化的価値の高い建物が30棟復元・展示されている。建物の内部を見学しながら、江戸から昭和にかけての建築様式や人々の生活をまるでタイムスリップしたかのように体感できるスポットだ。

園内は、西ゾーン、センターゾーン、東ゾーンの3つに分かれており、それぞれのゾーンで異なる雰囲気を楽しめる。山の手通り沿いに復元された住宅が並ぶ西ゾーンを代表する建物といえば、三井財閥の当主が残した「三井八郎右衞門邸(みついはちろうえもんてい)」。西麻布に1952年に建てられ、もともとの敷地面積が1200坪を超える大邸宅だ。

なんといっても印象的なのは、和洋折衷のゴージャスな内装。部屋全体が黄金色に輝く和室には重厚感たっぷりのダイニングテーブルや椅子が配され、2階の天井には大きなシャンデリアが煌めいている。豪華絢爛な暮らしぶりを想像しながら、細部の装飾までじっくりと注目してみよう。

なんといっても印象的なのは、和洋折衷のゴージャスな内装。部屋全体が黄金色に輝く和室には重厚感たっぷりのダイニングテーブルや椅子が配され、2階の天井には大きなシャンデリアが煌めいている。豪華絢爛な暮らしぶりを想像しながら、細部の装飾までじっくりと注目してみよう。

同じく西ゾーンにある洋風の住宅が「田園調布の家」だ。田園調布が現在のような高級住宅街になる以前の1925(大正14)年に建てられ、当時としては珍しく全室が洋間となっている。居間をぐるりと囲むように食堂や寝室、書斎が配されたユニークな間取りが見どころだ。空間になじむハイセンスなインテリアにも見入ってしまう。

下町風情ただよう商店が立ち並ぶ東ゾーンでは、「子宝湯」が見逃せない。1929(昭和4)年に足立区に建てられ、約60年にわたり営業していた銭湯だ。入母屋造り(いりもやづくり)の屋根や七福神の彫刻、折り上げ格天井など宮大工の技を活かした贅沢な造りは、後に「東京型銭湯」と呼ばれ昭和期の銭湯のスタンダードな建築様式となった。

昭和初期に神保町に建てられた荒物屋の「丸二商店」は、関東大震災後、火災による木造建築の消失を防ぐため建物正面を銅板やモルタルで覆った「看板建築」が特徴だ。美術品のような美しいデザインから、当時の華やかな街並みが思い浮かぶ。

園内を散策していると、春には桜、秋には紅葉など四季折々の美しい風景が楽しめるのも野外博物館ならでは。歴史と自然が調和した園内で、東京のヒストリーを体感してみよう。

園内を散策していると、春には桜、秋には紅葉など四季折々の美しい風景が楽しめるのも野外博物館ならでは。歴史と自然が調和した園内で、東京のヒストリーを体感してみよう。

取材・文=稲垣恵美 写真=逢坂聡

上記の情報は2025年4月現在のものです。

※料金・営業時間・定休日などは変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。

※表記されている価格は税込みです。

-700x466.jpg)

-700x466.jpg)